この記事では、「現代文の解き方」という非常に大きなテーマについて扱います。

「現代文」という以上、「評論」でも「随筆」でも「小説」でも通用する解き方でなければならないわけです。もちろん。「記述式」でも「マーク式」でも使える「解き方」です。

そのためには、思い切って「文章」というものの本質に迫らなければいけません。

ゆえに、その作業の副産物(おまけ)として、場合によっては、「古文」「漢文」「英語」「小論文」など、他の科目にも通用するような視点が得られるでしょう。

接続詞にマークしておけば良いと誤解している人はぜひ読んでください。

現代文とは何か

原則 説得力のある文章

そもそも、「現代文」とはなんでしょうか。

原則的には、「読み手に何らかの情報を説得力を持って伝える文章」のことです。

評論文では「主張」が、随筆では「事象やそれに対する印象」が、「小説」では「心情」が伝えられます。これらは全て「情報」に他なりません。

日記やメモであれば、自分だけが分かればいいですから、説得力は必要ありませんが、人に読ませる文章である以上は、何とかして説得力を持たせようとするのが普通です。

例外 説得力のない文章

ただし、あなたもよく知っているように、世の中にはひねくれ者が沢山います。人に読ませるための文章なはずなのに、「理解されてたまるか」という態度で、わざと説得力がなくなるような書き方をするのです。

他にも、頭がいいふりをして、実は何もわかっていなかったり、伝え方が下手な人も沢山いますね。

そうした人たちにも、表現の自由があるので、わんさか意味のわからない文章が世の中に流通しています。

あとは、何かにとても熱中していて、あまりにもそれについて詳しく、正確に書こうとしてしまう人もいます。

仲間内にしか通じないような言葉で、前提になる知識は読む人も知っているものとして書くのです。

詳しい読み手には、それで説得力があるのですが、何も知らない人はそうした人の話についていくのはとても骨が折れますね。

こうした人たちが書く文章が「難しい文章」となり、入試問題として好んで出題されます。

入試問題なのだから、誰でもわかる文章だと差がつかないからですね。

つまり、読んだ文章が「難しい文章」だったからといって、必ずしもあなたが「頭が悪い」わけではないのです。文章がわかりにくい時には、それを書いた人がどういう人なのか想像してみましょう。

文章の構造

現代文とはプレゼンテーションである

入試に挑戦する以上、最終的には上の「例外」について考える必要がありますが、まずは原則の「説得力がある」文章の書き方について考えてみましょう。

人に説得力のある説明をすることを、英語でプレゼンテーションと言いますが、まさに現代文はプレゼンテーションの構造を持っているのです。

好きな食べ物をプレゼンテーションしてみよう

というわけで、プレゼンテーションについて理解するために、あなたの好きな食べ物を友達に説明してみるワークを行いましょう。

おそらく次のような文章になるはずです。

①「実は私、皿うどんが好き。」

②「だって、皿うどんは硬い麺の食感が楽しめるし、熱々な感じがずっと続くあんかけがかかってるから。昨日なんか、朝昼晩3食皿うどんだったよ。皿うどんを食べないで寝ると、いつも皿うどんの夢を見るの。それで起きたら、口の中にカリカリした麺の感触が残ってる。」

③「ほらね、私の皿うどんに対する愛情がわかったでしょう。」

好きな食べ物のプレゼンテーションの構造分析

今の皿うどんプレゼンテーションの構造を分析してみましょう。

まず最初に①で、「これから何の話題をするか」を宣言しています。いきなり、②を話し始めても、聞き手はポカンとなりますよね。①があることによって、あなたの話したい事柄に興味を持ってもらうことができます。

次に②に進み、「なぜ皿うどんが好きなのか」や、「皿うどんが好きだということがわかる証拠」を説明しています。この②がなければ、あなたのことを知らない人は、「あなたの皿うどん愛」を納得することはありえません。

説得力がある文章の肝は、この②なのです。

②でプレゼンテーションを終わりにしてもいいのですが、聞き手としては何となく物足りない気がしますね。

なので、改めて①で言ったことを繰り返しましょう。全く同じことを繰り返すのも変なので、③のように、少し変形させた方が格好がいいです。

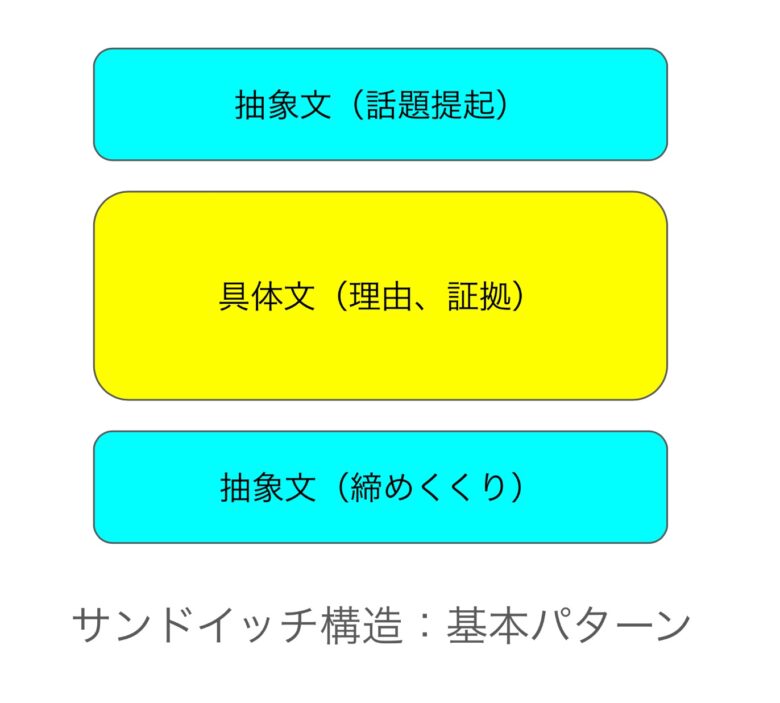

サンドイッチ構造

ここまでの分析をまとめるとこうなります。

①抽象文(話題提起文)

②具体文

③抽象文(締めくくり文)

あなたはまず、好きな食べ物について抽象的に伝えて、これからの話題を方向づけました。

次に、その話題について具体的に話しました。

最後に、その話題がここまでだということを抽象的に示して、話を締めくくりました。

このプレゼンテーションは、具体文を抽象文でサンドイッチする構造になっていたわけです。

この「サンドイッチ構造」を、現代文の(に限らず文章の)基本だと考えましょう。

「話題提起→具体文→締めくくり」と繰り返して覚えてください。

※普通「具体」とは、自分の経験からイメージしやすい事柄のことで、「抽象」とは、「具体」を集めた時にわかってくる共通点のこと。「シャーペン、注射器、押しピン」(具体)→「尖った先端」(抽象)

しかしここでは、「抽象」はコンパクトでわかりにくい表現のことで、「具体」は「抽象」を噛みくだいて詳しく説明した表現のことだと思ってください。

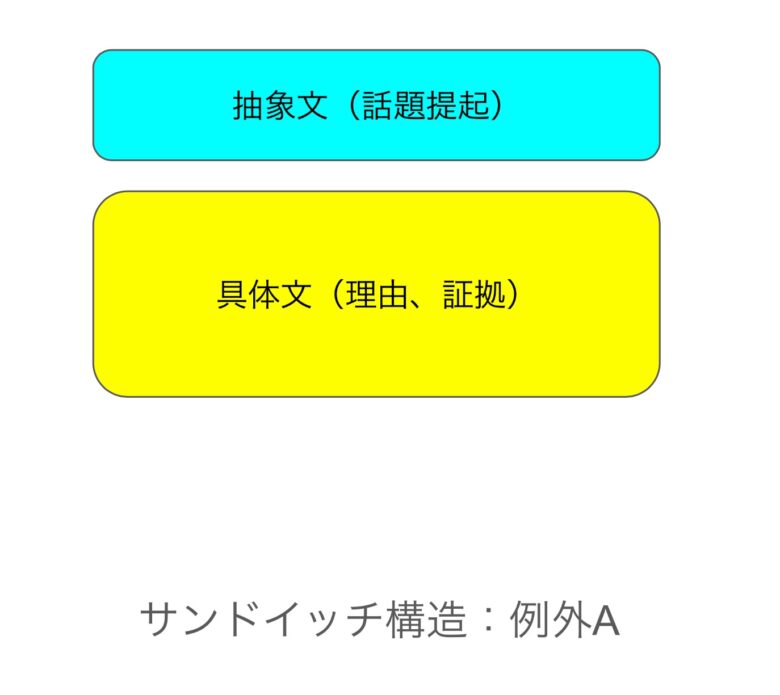

サンドイッチ構造の例外

サンドイッチ構造を、説得力のある文章の見本だと考えていただいて良いのですが、もちろんこれには例外があります。①②③のうち、どれかが抜け落ちている文章です。

例外A 話題提起文と具体文のみ

①の話題提起の抽象文と②の具体文だけがあるパターンです。③の締めくくりの抽象文は省略されます。

例「沈黙は金。いらないことは言わないで黙っている方がいい。」

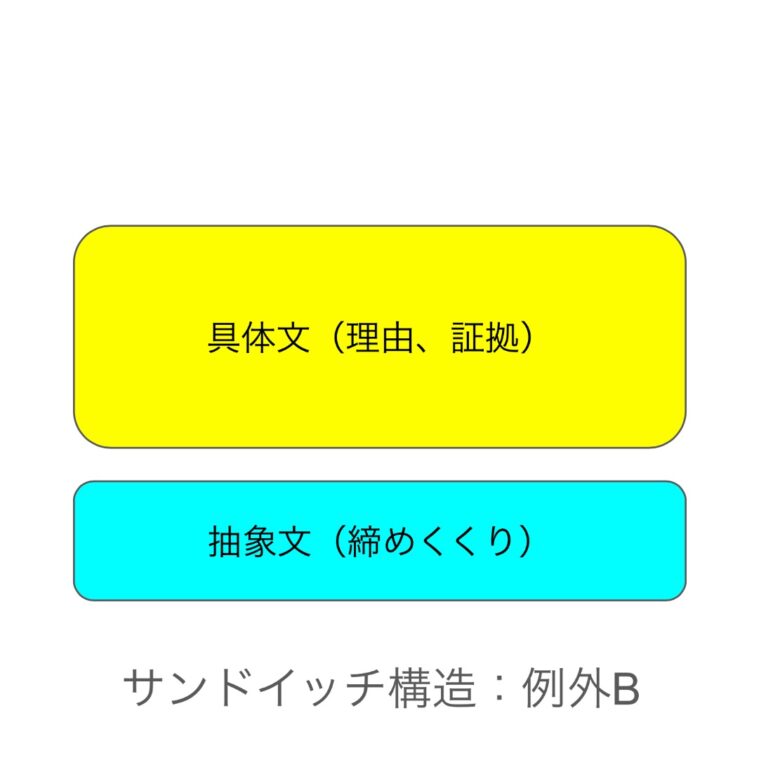

例外B 具体文と締めくくり文のみ

②の具体文と③の締めくくりの抽象文だけがあるパターンです。①の話題提起の抽象文は省略されます。

例「いらないことは言わないで黙っている方がいい。沈黙は金。」

例外C 抽象文のみ

抽象文だけがあるパターンです。具体例は読者の想像にゆだねられます。

例「沈黙は金。」

例外D 具体文のみ

具体文だけがあるパターンです。抽象的なまとめは読者にゆだねられます。

例「いらないことは言わないで黙っている方がいい。」

接続詞はどうでもいい?

次の問題を解いてみてください。

次の文章の空欄を埋めなさい。

キャラメルポップコーンはおいしい。【 】、食べ過ぎに注意せよ。

A だから

B だけど

C (接続詞は不要)

迷った人が正解です。

「だから」は順接の接続詞で、前の文が後ろの文の理由・原因になっていることを示します。

「だけど」は逆接の接続詞で、前の文と後ろの文が相反する(噛み合わない)ことを示します。

つまり、「だから」と「だけど」は全く違う意味です。にもかかわらず、どちらを入れても文章としては成り立ちます。

さらに、接続詞は省略しても全く問題ありません。

むしろ、接続詞は無い方が文章が上品になるかもしれません。

結局、「接続詞」は、「筆者が前の文と後の文の関係をどう考えているか、念のために書いておくもの」に過ぎません。接続詞は、無くても大丈夫な補助輪なのです。

なので私は以前から、接続詞に印をつけたりはしないでよいと教えています。

接続詞は、あってもなくてもいいし、どれを入れるかは筆者の自由なことが多いのですから、そんなに信頼し過ぎない方がいいでしょう。

試験上もっと大事な本質は、先ほどのサンドイッチ構造です。

現代文の解き方・小論文の書き方

傍線部とは何か

サンドイッチ構造を前提に、ほとんどの現代文の問題を解くことができます。

「ほとんどの現代文の問題」とは、「文章の一部に線を引き、その部分(傍線部)について何かを答えさせる問題」のことです。

では、あなたが現代文の問題を作る人になったとして、その「傍線部」はどこに引くでしょうか?

さっきの皿うどんプレゼンテーションで考えてみましょう。

①「実は私、皿うどんが好き。」

②「だって、皿うどんは硬い麺の食感が楽しめるし、熱々な感じがずっと続くあんかけがかかってるから。昨日なんか、朝昼晩3食皿うどんだったよ。皿うどんを食べないで寝ると、いつも皿うどんの夢を見るの。それで起きたら、口の中にカリカリした麺の感触が残ってる。」

③「ほらね、私の皿うどんに対する愛情がわかったでしょう。」

現代文の問題の作成者は、長々と書いている②=具体文をしっかり読んでいるか確かめたいはずです。

それを確かめるためには、①か③に傍線部を引いて、こういう問題を作るでしょう。

「私、皿うどんが好き」とあるが、それはなぜか。

あるいは、

「私の皿うどんに対する愛情」とはどういう愛情か。

これらの問題に答えるためには、②の具体文を読まなければいけませんね。

つまり、

傍線部は、抽象文に引かれる

(例外はありますが、)これが、現代文の公理です。

言い換え問題・理由説明問題の解き方

サンドイッチ構文の原則・例外A・例外Bの場合

「言い換え」問題とは、「どういうことか」という形式で、傍線部を他の言葉に置き換えて説明させる問題です。解答は「〇〇ということ」と締めくくります。

「理由説明」問題とは、「それはなぜか」という形式で、傍線部の理由を説明させる問題です。解答は、「〇〇だから」と締めくくります。

見た目は違いますが、これらの問題の解き方は、そんなに違いがありません。選択肢形式でも、記述形式でも同じです。

先ほど見たように、傍線部は抽象文に引かれます。そして、解答の根拠は、前後の具体文の中にあります。

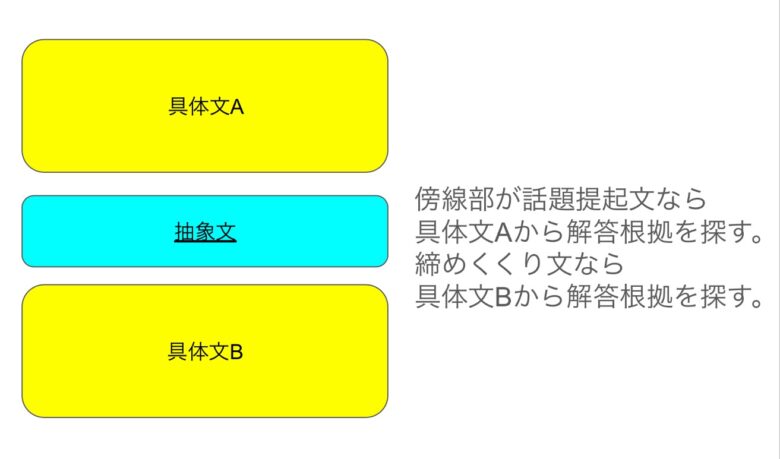

ということは、まずはその傍線部が、サンドイッチ構造の中の「話題提起の抽象文」なのか、「締めくくりの抽象文」なのかを特定する作業が必要になります。

傍線部が話題提起文(①)ならば、解答根拠はその後の文章(②)にあるはずです。

締めくくりの文(③)ならば、解答根拠はその前の文章(②)にあるはずです。

では、話題提起文か締めくくり文かはどうやって見分ければ良いのでしょう?

それぞれの役割を考えてください。

話題提起文は、読み手に対して、「これから新しい話をしますよ。」と伝えて、興味を持ってもらうためにあります。それまでの文章にはない、新しい話題が登場していれば、話題提起文の可能性が高いです。

一方で、締めくくり文は、「これまでの話は一旦これで終わりですよ。念のため、まとめておきますね」というタイプの文で、読み手はそれを読むことで落ち着きます。それまでの文章の流れから、スムーズに繋がっていれば、締めくくり文の可能性が高いです。

他にも、皿うどんプレゼンテーションの場合は、「実は」(新しい情報を打ち明ける)や「ほらね」(既に言ったことを確認する)といったワードもヒントとなっています。

例外C・例外D:抽象文のみの場合と具体文のみの場合

これまで見たように、抽象文と、具体文がセットになっていれば、問題は簡単です。傍線部の周りを探せば解答の根拠が見つかるからです。

難しい文章の場合、抽象文だけで具体文がないことがあります。

「沈黙は金だ」とだけ書かれていて、

「『沈黙は金だ』とあるが、どういうことか。」と聞かれる場合があります。

この場合、解答方法もレベルアップします。

・比喩表現を読み解く

「金」とは「貴重なこと」のたとえなので、「沈黙が大事だ」ということを意味すると読解できます。

比喩表現などの、文章に説得力を持たせるためのテクニックのことを「レトリック」と言い、この理解が現代文の学習上とても大切になってきます。「レトリック」には、他にも「反語」や「列叙法」などたくさんありますが、また別のところで説明しましょう。

・論理の飛躍を埋める

論理が飛躍しているところを補充してみましょう。

例「沈黙が(→情報が漏れないから)→大事だ」

・自分の体験から具体例を挙げて理解する

例「お姉ちゃんはいつもおしゃべりだから、それが原因でいらないことを言ってよくお母さんを怒らせているなあ。沈黙していた方がいいこともありそうだ。」

難関校になるほど、このように本文に他の箇所で書かれていないことを説明させる場合があります。

小説の場合には、具体文だけ(例えば登場人物の行動だけ)が書かれているところに傍線部が引かれていて、抽象的な感情や動機を説明することが求められることもあります。

書かれていないことを汲み取る作業を、「行間を読む」と言い、訓練が必要になってきます。

大学受験でいえば、共通テストレベルでは「行間を読む」必要のある問題は少ないですが、京都大学などでは非常に多くなってきますので注意してください。

要約問題の解き方

サンドイッチ構造を理解しておけば、要約問題も解きやすくなります。

基本的には、それぞれの段落の中にサンドイッチ構造があるため、その中から抽象文を見つけてきましょう。

抽象文を骨格にして、不足している情報を具体文から補足して、要約文を作ります。

例「私は、硬い食感の麺と熱さが持続するあんのコラボした、皿うどんが夢に出てくるほど好きだ。」

「私は皿うどんが好き」という抽象文をベースに、具体文から情報を補足しました。

この作業を段落ごとに行なっていけば、ある程度機械的に要約を作成することができます。

小論文の書き方

小論文の書き方として、実は大半の受験生が無意識にサンドイッチ構造を用いています。

「私は筆者の意見に賛成だ。なぜならばヨーグルトに塩をかける人はあまりいないからだ。以上から、私は筆者の意見に賛成である。」

小論文とはこのような書き方をするものだと、学校の先生に言われたわけでもなくみんな思っているのです。

しかし、これはありきたりな文章で、小論文入試における評価は低いと言わざるをえません。

そうです。サンドイッチ構造は文章の基本だからこそ、ありきたりで、つまらない印象を読み手に与えてしまうのです。

なので、センスがある人は先ほどみたような例外的な書き方をあえてします。

例えば、具体文→締めくくり文と書いて、話題提起文は省略してみましょう。

「インドには『ライタ』という料理があることを近所のインド人から聞いた。ヨーグルトにきゅうりなどを入れて、塩こしょうで味付けするらしい。日本人には馴染みのない食べ方だが、ビリヤニというピラフのような料理に合わせて食べると美味しいそうだ。世界は広く、料理には色々な可能性があることにそのとき私は気づいた。よって、筆者の主張は視野の狭いものと言える。」

このように、抽象文と具体文の往復というルールさえ守れば、色々なバリエーションの文章を書くことができます。

もちろん、内容面の独自性も大切ですが、書き方の面でも独自性を出すことで、文章を書き慣れているという印象を採点官に与えることができるでしょう。

まとめ

傍線部を見たら話題提起文か、締めくくり文か判断し、前者なら傍線部の後、後者なら傍線部の前を見よ。

ここで書いたことは現代文上達の最初の一歩です。他にも様々な論点がありますし、何より、実践を通してたくさん練習しなければ、この解き方を身につけることはできません。

しかし、この解き方を習得してしまえば、様々な問題への応用の道も開けてきます。

なぜならば、この解法は、現代文だけではなく、文章、ひいては人間の思考全般に通じる真理の一つ、「抽象と具体の往復」のシステムに則っているからです。

「そもそも」から出発して、「論理」と「経験」を武器に考える癖をつけて、これからも現代文含め学びを深めていきましょう。